最初と目的地の切符代だけ払い、途中の運賃を踏み倒す不正行為を指すキセル乗車。

なぜキセルなのか端的に説明した一枚の画像が、わかりやすいと話題に。

一体どんな画像なのだろうか?

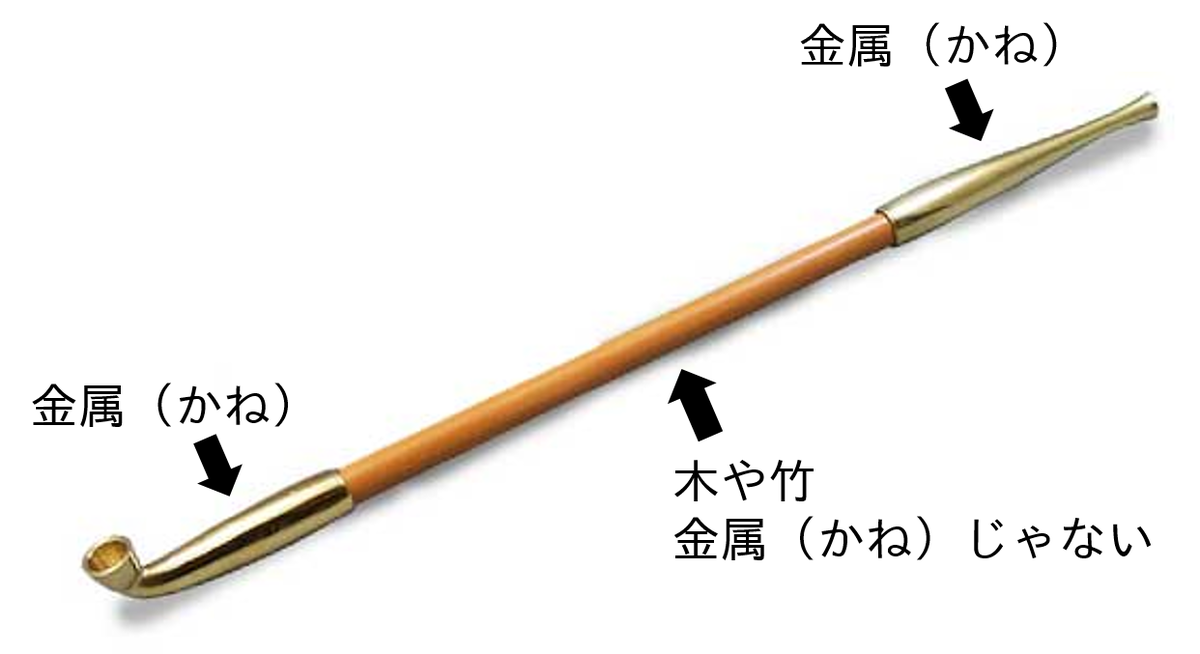

金属かそうでないかをわかりやすく説明したキセル画像

新幹線のキセル乗車が話題になっています。煙管愛好家として、「乗車券を買わずに、駅の入場券だけで目的地に行くこと」をなぜキセルというのか、わかる画像を置いときますね。 pic.twitter.com/z5IFSdrlE7

— 鶴間 薫 @文学フリマ東京【B-52】 (@kaoru_Tsuruma) 2017年11月24日

現在のたばこが開発されるより前に普及していた、喫煙道具のキセル。

刻みたばこを詰めて火を付ける火皿部分の「雁首」と、口にくわえる部分の「吸い口」、そして両者を繋ぐ「羅宇(らう)」という管でできている。

このうち、「雁首」と「吸い口」は金属となっており、「羅宇」は金属でない物(竹など)で作られている。

これをキセル乗車に当てはめると、最初と目的地=金属=金になる部分で、途中=金属じゃない=金にならない部分という意味になる。

どうしてキセルなのか、一目見て理解できるようにしてあり、わかりやすい!

「役に立った!」反応リプ一覧

最初と最後だけ支払って途中はごまかす、だからキセル

— レプリカ先生(セルヴォ:戦術派狙撃手) (@seruvo) 2017年11月25日

なるほど〜 久しぶりにツイッターが役に立ちました!

— Y4M4TO MK4 (@Y4M4TOMK4) 2017年11月25日

語源はこの通りだそうですが、調べてみるとすべてが金属製のキセルというのもあるそうですね。 そいや鬼平犯科帳で出てきたのはほとんど金属製ばっかりだったなぁ

— まーくんZ Ver.1.5 (@machan43) 2017年11月25日

FF外より失礼

喧嘩キセルですかね?

帯刀を許されなかった市民が「いや、これキセルだから」って名目で持っていた武器— 琴鳥奏太郎@作詞します (@Lyrebrid) 2017年11月25日

車内検札が厳しくなるでしょうね。

— 谷梅之助 (@umenosuke_tani) 2017年11月25日

画像だけでは想像できない人もいそう。

私が目撃したことがあるのはキセルではなく、前の人が自動改札を通るとき密着するくらい接近して機械に一人の人間と認識させる完全無賃乗車の手口です。— 若園 久志 (@GreatDemon1701) 2017年11月25日

古典の先生から聞いてなるほどとなった思い出があります。

— 名蘭梅 (@naranbai) 2017年11月25日

キセル乗車の由来がわかりやすく掲載されていて、役に立ったという声も。

なお、完全無賃乗車、いわゆるただ乗りを「薩摩守(さつまのかみ)」と呼ぶ理由は、「薩摩守忠度(さつまのかみただのり)」という人物の「ただのり」にかけた言葉。

当然ながらキセル乗車も薩摩守も罰則の対象なので、このような不正行為は絶対にしないようにしましょう!🤚